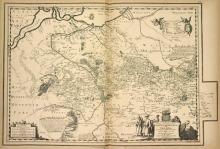

General 'naia karta Ukrainy G.de Boplana1648 / 51g. Straße 21. Quelle: New York Public

Library via: picryl, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

15. März 2022

In der Ukraine ist Krieg und allerorts wird die Forderung nach mehr Osteuropa-Expertise laut. Das Problem ist jedoch nicht nur fehlende Expertise, sondern die Sonderrolle der Osteuropaforschung im deutschen Wissenschaftssystem. Über den langen Weg zu einem integrativen Geschichtsverständnis.

Zum Studium der Osteuropäischen Geschichte in den 1970er Jahren habe er sich entschieden aufgrund von Willy Brandts neuer Ostpolitik, erinnert sich Stefan Troebst, bis 2021 Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europa an der Universität Leipzig.[1]

Die damalige Annäherung an die sozialistischen Nachbarländer war für eine ganze Generation von westdeutschen Osteuropa-Historiker:innen von großer Bedeutung. Die andere Seite des Eisernen Vorhangs war auf einmal nicht mehr so fern. Und auch dahinter tat sich etwas: Gorbatschows Reformpolitik der Glasnost und Perestroika leitete ab Mitte der 1980er Jahre in der Sowjetunion einen politischen Wandel ein, und auf einmal, so berichtet die Slawistin Birgit Harreß, waren die Hörsäle der sonst doch übersichtlich besuchten Veranstaltungen der Ostslawistik und Osteuropäischen Geschichte von Gießen bis Westberlin brechend voll.[2]

Doch nicht nur im Westen entdeckte man Osteuropa neu, auch an den DDR-Hochschulen war die Aufbruchstimmung im sowjetischen Bruderstaat viel diskutiertes Thema in den Lehrveranstaltungen, weiß Peer Pasternack: »Wir hatten jede Menge Betonköpfe, aber diese Betonköpfe beherrschten nicht mehr allein die Debatte. Also in den Gesellschaftswissenschaften gab es die Gorbatschowianer und die Stalinisten – und das war auch allgemein bekannt.«[3] Während Pasternack als Sprecher des neu gewählten Studierendenrates die Transformationszeit 1989 an der Universität Leipzig mitgestaltete und später zunächst als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung nach Berlin und dann als Direktor des Instituts für Hochschulforschung nach Wittenberg ging, kamen Troebst und Harreß Ende der 1990er Jahre als neu berufene Professor:innen nach Leipzig. Innerhalb dieses Jahrzehnts wurde das gesamte DDR-Hochschulwesen abgewickelt und neu aufgestellt.

Hatte man vor der Wende hier und dort die sozialistischen Reformbewegungen nach Jahrzehnten der Stagnation als verheißungsvollen Anfang eines gemeinsamen europäischen Projektes gesehen, wurde bald deutlich, dass dieser Weg zumindest aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive nicht zusammen gegangen wurde. Es war der Anfang vom Ende der Geschichte Osteuropas.

Doch was ist eigentlich die Geschichte Osteuropas?

Während die deutsche Wikipedia einen umfangreichen Artikel über die Osteuropäische Geschichte und ihre vier »Teilregionen« Ostmitteleuropa, ehemalige Sowjetunion, Nordosteuropa und Südosteuropa/Balkan führt, ergibt die Suche nach einem Eintrag zur Westeuropäischen Geschichte lediglich, dass eine solche nicht existiert, weil sie der Normalfall ist. Anders steht es scheinbar um die andere Seite Europas. Während sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Slawistiken gründeten, existieren Lehrstühle mit der Denomination »Osteuropäische Geschichte« erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Die ersten wurden 1902 in Berlin und 1908 in Wien geschaffen.

Wenngleich keine wissenschaftliche Disziplin frei von politischen Interessen ist, so besteht doch ohne Zweifel eine besondere Indienstnahme von Regionalwissenschaften bzw. Area Studies, in denen, wie Anne Kwaschik schreibt, »imperiales Wissen zur Wissenschaft« wurde.[4] Das gilt auch für die Institutionalisierung von Osteuropawissen an deutschen Hochschulen, das mit der sogenannten Ostforschung, die als wissenschaftliche Grundlage der Vernichtungspolitik der Nazis gilt, seinen traurigen Höhepunkt erlebte.

Dennoch erfuhr die Osteuropaforschung nach 1945 eine Renaissance. Einer der bis heute wichtigsten Fachverbände der Disziplin, 1913 als Gesellschaft zum Studium Russlands ins Leben gerufen, benannte sich 1949 in Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde um. Ein Jahr zuvor hatte sich in den USA der weltweit größte Wissenschaftsverband der Osteuropaforschung, die Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, kurz ASEEES, gegründet. Im Zuge des Kalten Krieges erlebte die Russland- und Osteuropaforschung überall in Westeuropa und Nordamerika einen institutionellen Ausbau. Gleichzeitig fand auch auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs Osteuropaforschung statt, auch wenn diese dort zumeist Marxismus-Leninismus oder Geschichte der Sowjetunion hieß. Das Ende des Sozialismus nach 1989 versprach schließlich nicht nur die Überwindung der Ost-West-Dichotomie, sondern auch die Abschaffung von Wissenschaftsgrenzen.

Wozu also noch eine Geschichte Osteuropas ohne Osteuropa?

Genau diese Frage hat der Russland-Historiker Jörg Baberowski 1997 in einem Essay mit dem Titel »Das Ende der Osteuropäischen Geschichte« gestellt.[5] Darin moniert er die Rolle des eigenen Faches als »bloßen Appendix der Geschichtswissenschaften« und proklamiert, dass »der Osteuropäischen Geschichte mit dem Zusammenbruch des Sowjetreiches die geographisch verortete Legitimation abhanden gekommen« sei. Der Beitrag zog seinerzeit einen Aufschrei in der Community nach sich, zahlreiche Wissenschaftler:innen machten sich für das Fortbestehen des eigenen Faches stark.

Die damalige Theoriedebatte ging einher mit dem sogenannten spatial turn in den Sozialwissenschaften, in dessen Folge Raumvorstellungen ganz grundsätzlich hinterfragt wurden. Dies führte auch zu einem Umdenken in den Area Studies, deren gesamte Existenz das Vorhandensein bestimmter Räume voraussetzt. Wenn diese aber, wie Zoran Milutinović schreibt, als »intellectual constructs, with shifting borders, drawn at different times with different aims in mind«[6] zu verstehen sind, dann stellt sich die Frage: Wo und wann fängt Osteuropa an und wo hört es auf, wenn wir die Grenzverschiebungen und Verflechtungsräume der Kiewer Rus, des Osmanischen Reiches oder die Staaten des Warschauer Pakts gleichermaßen in den Blick nehmen?

Wissenschaftler:innen wie Larry Wolff[7] und Maria Todorova[8] haben schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass Osteuropa oder der Balkan nicht nur als Geschichtsräume,[9] sondern auch als mentale Landkarten des Westens fungieren.[10] In unserer Vorstellung von Modernität, ist dieser Osten immer ein Stückchen rückständiger, gewaltvoller, weniger »entwickelt«. Oder wie Slavoj Žižek es überspitzt auf dem Punkt brachte: Der Balkan beginnt immer ein Stückchen weiter unten. Für die Menschen aus München beginnt er hinter der Grenze nach Österreich, für die Österreicher:innen in Slowenien, in Ljubljana verweisen sie auf das benachbarte Kroatien und dort schütteln sie nur die Köpfe und zeigen weiter nach Bosnien.[11] Das gleiche gilt auch für Osteuropa, das wahlweise in Ostdeutschland, Polen oder der Ukraine beginnt, die ohne Zweifel vieles verbindet, aber nicht zuletzt die Tatsache, dass niemand Osteuropa und alle Europa sein wollen.

Wer entscheidet darüber, wessen Geschichte zu Europa gehört?

Ein Blick auf die Entwicklung der Geschichtswissenschaften nach 1989 im vereinigten Deutschland zeigt, dass wir es bis heute mit einem starken Bias in der Bewertung dieser Frage zu tun haben – sowohl im deutschen als auch im europäischen Vergleich. Ostdeutschland nimmt hier eine Sonderstellung im postsozialistischen Raum ein, wurde hier doch im Zuge des Einigungsprozesses die gesamte DDR-Hochschullandschaft erneuert, wie etwa der Politikwissenschaftler Dieter Segert erinnert: »Und dann wurden alle Sektionen abgewickelt und neu gegründet. Das ist ja eigentlich eine Konstruktion, die es rechtlich gar nicht geben kann, denn entweder etwas ist überflüssig oder es ist nicht überflüssig, aber das wurde trotzdem gemacht. Und wir waren dann alle irgendwie in der Luft.«[12]

Dieter Segert, der zu Ostzeiten als Hochschullehrer der Sektion Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin beschäftigt war, gehört zu den wenigen Gesellschaftswissenschaftler:innen der DDR-Generation, die auch nach der Wende weiterbeschäftigt wurden – wenngleich seine Position am neu entstandenen Institut für Politikwissenschaften an der HU, obwohl positiv evaluiert, nur mit einer befristeten Professur versehen wurde. Segert konnte in Wien als Professor für Politikwissenschaften Fuß fassen und zählt bis heute zu den wichtigsten Kennern der Transformationszeit Osteuropas. Viele andere schlugen sich über Drittmittelbeschäftigungen durch oder wanderten in außerwissenschaftliche Bereiche ab.

Zeitgleich wurden Professuren für Osteuropäische Geschichte nach westdeutschem Vorbild an ostdeutschen Hochschulen eingerichtet und neu besetzt. Die Anzahl von Lehrstühlen mit einer Denomination Osteuropa ist deutschlandweit generell gering, aber anders als in der Öffentlichkeit derzeit häufig moniert, laut der Datenbank Kleine Fächer[13] seit 1997 nicht signifikant zurückgegangen – es sind sogar neue Institute wie das Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin hinzugekommen, wenngleich es nach wie vor an einer Expertise insbesondere in den Bereichen Politik-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft fehlt.[14] Besonders drastisch steht es um die Slawistiken und Sprachlernangebote der Region, die sich seit Jahren im Abbau befinden.[15]

Osteuropa als Methode

Das Problem ist also nicht so sehr das Fehlen von Osteuropa-Lehrstühlen im deutschen Wissenschaftssystem, sondern vielmehr die Abwesenheit von Osteuropa-Expertise an allen anderen Lehrstühlen und Instituten, in denen häufig nach wie vor eine hegemoniale westeuropäische Perspektive besteht, die das Eigene noch immer zur Norm erklärt und »den Osten« als das Andere essenzialisiert. Jannis Panagiotidis und Hans-Christian Petersen sprechen gar von einem gesellschaftlich verankerten »antiosteuropäischem Rassismus«.[16] Auch andere Wissenschaftler:innen, wie Manuela Boatca,[17] Anca Parvulescu[18], Madina Tlostanova[19] oder Martin Müller,[20] weisen darauf hin, wie wichtig eine kritische und postkolonial informierte Perspektive ist, um unser Verständnis von Osteuropa neu zu denken. Sie plädieren dafür, Osteuropa nicht nur als epistemologischen Raum zu verstehen, sondern auch als Methode neu zu denken.

Ein solches dekoloniales Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation, wie es für andere Area Studies wie die Asien- oder Afrikawissenschaften schon lange gefordert wird, bedeutet ganz konkret: Neben jedem in Berlin oder München sozialisierten Experten, dessen Kompetenz in diesen Tagen besonders gefordert ist, sollte eine in Kiew oder Charkow sozialisierte Expertin stehen. Auf jedem Panel, in jedem Sammelband, in jeder Fußnote sollte Wissen über Osteuropa geteilt werden, dessen Wurzeln über die Grenzen der deutschen Osteuropageschichtsschreibung hinausgehen. Dafür braucht es eine wissenschaftliche Infrastruktur, die das möglich macht. Kürzungen und Streichungen in den Slawistiken und an anderen Stellen müssen dringend überdacht, Sprachlernangebote und Stipendienprogramme erweitert werden und Forschungsprojekte mit einem Osteuropa-Schwerpunkt und die Inklusion von heritage scholars nicht mehr Ausnahme, sondern Regel sein.

Die Antwort auf die Frage, ob wir mehr Osteuropa-Expertise brauchen, lautet also: Ja und Nein. Wir brauchen keine weiteren Osteuropa-Institute; was wir brauchen, ist eine integrative Geschichtsschreibung, in der Osteuropa genauso selbstverständlich Bestandteil ist wie Westeuropa.

Anmerkungen

[1] Interview der Autorin mit Stefan Troebst, 08.02.2022.

[2] Interview der Autorin mit Birgit Harreß, 12.01.2022.

[3] Interview der Autorin mit Peer Pasternack, 01.09.2021.

[4] Anne Kwaschik: Der Griff nach dem Weltwissen. Zur Genealogie von Area Studies im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2018, 19.

[5] Jörg Baberowski: Das Ende der Osteuropäischen Geschichte. Bemerkungen zur Lage einer geschichtswissenschaftlichen Disziplin, in: Osteuropa 8–9/1998, 784–799, hier 788, 787.

[6] Zoran Milutinović: Introduction. Area Studies in Motion, in: ders.: The Rebirth of Area Studies. Challenges for History, Politics and International Relations in the 21st Century, London 2020, 1–18.

[7] Larry Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment, Stanford 1996.

[8] Maria Todorova: Imagining the Balkans, New York 1997.

[9] Stefan Troebst: »Geschichtsregion«: Historisch-mesoregionale Konzeptionen in den Kulturwissenschaften Geschichtsregion, in: Europäische Geschichte Online, 03.12.2010 [05.09.2023].

[10] Frithjof Benjamin Schenk: Mental Maps. Die kognitive Kartierung des Kontinents als Forschungsgegenstand der europäischen Geschichte, in: Europäische Geschichte Online, 05.05.2013, http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/mental-maps/frithjof-benjamin-schenk-mental-maps-die-kognitive-kartierung-des-kontinents-als-forschungsgegenstand-der-europaeischen-geschichte [05.09.2023].

[11] Siehe https://www.youtube.com/watch?v=Ge4sxLgiAGA [05.09.2023].

[12] Interview der Autorin mit Dieter Segert, 13.09.2021.

[13] https://www.kleinefaecher.de/kartierung/was-ist-ein-kleines-fach [05.09.2023].

[14] Alexander Libmann/Niklas Platzer: Geschichte, Slawistik und der Rest. Osteuropaforschung in Deutschland, in: Osteuropa 7/2021, 133–153.

[15] Herta Schmid/Katrin Berwanger: Memorandum über die Lage der Slawistik in Deutschland, in: Osteuropa 9/2005, 122–129.

[16] Jannis Panagiotidis/Hans-Christian Petersen: Rassismus gegen Weiße? Für eine Osterweiterung der deutschen Rassismusdebatte, in: Geschichte der Gegenwart, 23.02.2022, https://geschichtedergegenwart.ch/rassismus-gegen-weisse-fuer-eine-osterweiterung-der-deutschen-rassismusdebatte/ [05.09.2023]

[17] https://jwsr.pitt.edu/ojs/jwsr/article/view/362 [05.09.2023].

[18] https://www.researchgate.net/publication/341326938_EASTERN_EUROPE_AS_METHOD [05.09.2023].

[19] https://www.researchgate.net/publication/279748723_MADINA_TLOSTANOVA_Can_the_Post-Soviet_Think_On_Coloniality_of_Knowledge_External_Imperial_and_Double_Colonial_Difference [05.09.2023].

[20] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2018.1477757 [05.09.2023].